Pernikahan Anak Bukan Masalah Sepele

Bermula

dari undangan teman saya untuk ikut hadir dalam acara Youth In Action! 2014 di

Universitas Paramadina Jakarta beberapa bulan lalu, seorang teman baik

sekaligus kakak senior ketika kuliah di Sosiologi FISIP UI dulu ternyata

menjadi aktivis dari project UNICEF. UNICEF adalah salah satu lembaga yang

berpartisipasi dalam acara ini, selain berpuluh lembaga/NGO lainnya. Kak

Rukita, nama teman baik sekaligus kakak senior saya tersebut, yang kemudian

menawarkan saya untuk ikut terlibat dalam survei UNICEF terkait acara Girl

Summit 2014. Caranya sangat mudah, saya hanya harus melakukan aksi follow dan mengirim direct message pada akun twitter project UNICEF ini. Dan benar

saja, setiap minggu pertanyaan seputar child

marriage dari akun twitter tersebut masuk ke dalam inbox direct message twitter saya.

Saya,

yang sebelumnya memang belum pernah benar-benar memikirkan masalah child marriage, akhirnya mulai tergerak

untuk ikut memikirkan isu yang satu

ini. Maklum, mungkin karena di lingkungan tempat tinggal saya yang tergolong

areal perkotaan, isu ini tidak marak. Tapi bukan berarti di daerah lain dari

Indonesia, isu ini tidak marak. Sebulanan lalu saya mengobrol dengan seorang

ibu berusia 60an di bis kopaja yang saya tumpangi untuk pergi ke terminal bis

AO di Blok M dari Depok. Ibu ini bercerita kalau dulu, dia dinikahkan ketika

masih berumur 14 tahun—dan itu sering terjadi di daerah Pulau Jawa. Saya tidak

bisa membayangkan jika itu masih terjadi

sampai sekarang. 14 tahun saya baru lulus SMP (Sekolah Menengah Pertama), dan

kalau diingat-ingat masih merasa belum tahu apa-apa soal pernikahan dan pembentukan

keluarga.

Saya

juga masih mengingat masa sekitar dua tahun yang lalu—waktu itu sekitar bulan

april, dan saya punya seorang teman baik di warung makan yang sering saya

kunjungi setiap hari. Dia adalah seorang perempuan yang bekerja menjaga warung

makan tersebut, tapi umurnya baru 17 tahun. Meski begitu, dari perawakannya,

saya malah merasa dia jauh lebih dewasa daripada saya.

Ia

berasal dari daerah Jawa Barat, di pedesaan yang mungkin tidak usah saya sebut

namanya. Kami berteman baik karena nyaris setiap hari saya makan disitu. Maklum,

waktu itu saya masih kuliah dan warung makan itu sangat dekat dengan rumah

kosan saya. Harganya juga terjangkau, porsinya banyak (itulah kenapa mahasiswa

laki-laki dari kampus saya senang makan disitu), dan makanannya beragam. Enak. Nama

warung makan ini cukup terkenal di kawasan kos-kosan saya itu. Sangat dekat

dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Saya

masih ingat suatu kali dia ingin berpamitan karena akan pulang ke daerah

asalnya. Bukan hanya karena shift menjaga

warung makan itu sudah harus digilir lagi, tapi karena dia akan menikah. Menikah di umur semuda itu, 17 tahun. Ya ampun. Saya

masih sulit membayangkan bagaimana dia harus siap menjadi istri dan ibu di usia

belasan tahun. Bahkan, saya yang waktu itu sudah menginjak umur 21 tahun saja

masih merasa belum siap untuk memikirkan pernikahan—apalagi menjalaninya! Rasanya

masih sibuk dalam tugas sebagai mahasiswa, yang masih mau kuliah, masih harus

memikirkan topik skripsi, masih harus memikirkan UAS yang sebentar lagi, masih

harus memikirkan makalah dan penelitian kelompok, masih harus memikirkan segala

organisasi non-akademis yang saya ikuti di kampus, masih harus memikirkan saya

akan jadi apa setelah lulus, masih harus memikirkan banyak hal. Dan ketika saya

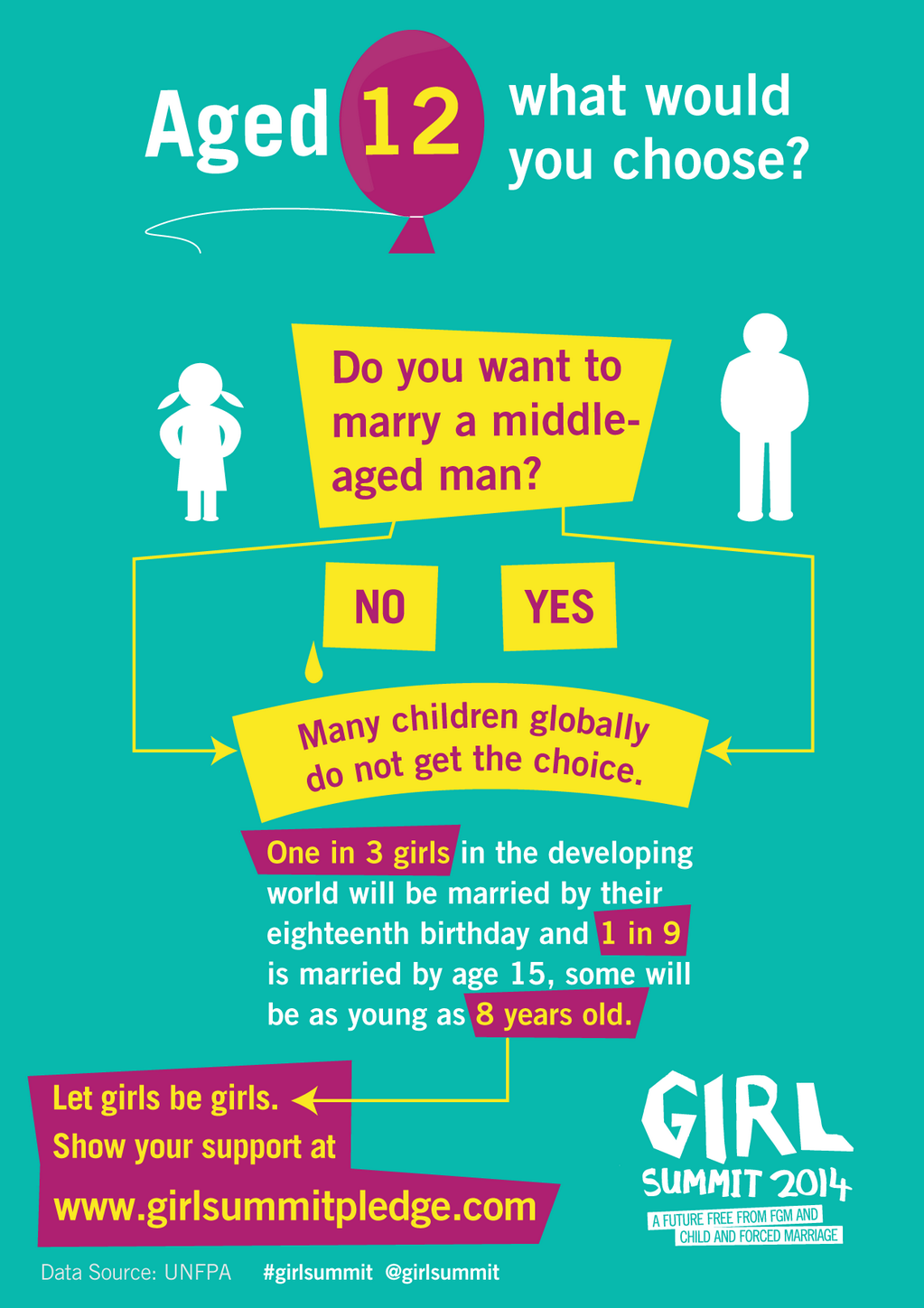

melihat gambar dari UNICEF ini, saya merasa kata-kata dalam gambar ini sangat

benar. Semua yang saya pikirkan tadi—yang membuat saya merasa belum ingin

menikah dulu—terkait masalah pendidikan dan kampus. Itulah kenapa pendidikan

adalah hal krusial yang menentukan child

marriage dari seorang anak.

Saya

tidak tahu apakah teman baik saya itu dipaksa menikah atau menikah karena

kemauannya sendiri. Yang jelas, sepertinya ia memilih calonnya sendiri. Hanya saja,

dia sempat bercerita kalau ia pun kaget ketika tiba-tiba dilamar oleh laki-laki

(yang tadinya dia kenal menyukai kakaknya yang ternyata sudah punya pasangan).

Lalu semua berjalan begitu saja. Sampai akhirnya, beberapa bulan kemudian, dia

memberi kabar pada saya via sms kalau dia sudah menikah dan memiliki bayi

pertamanya. Di umur 17 tahun.

Kembali

mengenai isu child marriage, sebenarnya

pernikahan seperti apa yang dinamakan child

marriage? Berikut yang saya kutip

dari website UNICEF : “Child marriage,

defined as a formal marriage or informal union before age 18, is a reality for

both boys and girls, although girls are disproportionately the most affected.” Jadi,

jika seorang anak perempuan menikah secara formal sebelum usia 18, itu

tergolong child marriage. Dan berarti,

teman baik saya itu, yang sudah menikah dan memiliki anak di usia 17 tahunnya,

mengalami child marriage juga. Dari sejarah,

yang saya lacak, ternyata child marriage ini

merupakan sebuah tradisi bawaan dari berbagai tempat di dunia (bahkan di tengah

keluarga kerajaan, di Ancient Rome dan Greece)—sampai di abad ke-20 dimana child marriage ini baru disadari sebagai sebuah masalah serius. Masalah

child marriage ini juga ternyata

sangat erat terkait dengan pemahaman agama masyarakat setempat, karena di

beberapa agama, child marriage dianggap

sesuai dengan nilai-norma agama yang

mereka anut.

Sayangnya,

child marriage adalah sebuah masalah

yang serius bagi para anak perempuan, baik dari sisi fisik, psikologis, pendidikan,

sosial, dan ekonomi. Bahkan, politik. Fisik tentu saja, karena di usia semuda

itu, organ kewanitaan anak perempuan belum benar-benar siap untuk reproduksi.

Angka kematian untuk anak-anak perempuan yang hamil di bawah umur sangat

tinggi. Hal ini masih ditambah dengan masalah sexual abuse yang mungkin terjadi, bahkan marital rape. Secara psikologis, mereka juga sebenarnya belum siap

menjadi istri apalagi ibu. Secara sosial, tentu saja mereka akan menghadapi

banyak tuntutan—belum lagi jika akhirnya suami mereka menceraikan atau

meninggalkan mereka. Dari sisi pendidikan, bagi para anak perempuan yang

kemudian dalam usia belia menjadi ibu, biasanya dengan sendirinya, akses

pendidikan ke mereka tertutup. Mereka harus jaga anak kan, dalam status baru

mereka sebagai ibu? Dan jika mereka sudah tidak bisa mengakses pendidikan yang

layak dan sewajarnya, akses kepada kesejahteraan ekonomi pun ikut

terminimalisasi. Belum lagi tanpa pendidikan, pengetahuan mereka soal dunia

luar akan menjadi terbatas dan sempit. Mereka mungkin tidak akan tahu apa itu

HAM, hak secara hukum, dan sederet pengetahuan gender lainnya. Termasuk politik.

Menjadi istri dan ibu di usia muda tanpa sebelumnya mengecap pendidikan yang

layak, akan mengungkung mereka pada pekerjaan ranah domestik yang pastinya menjauhkan

mereka dari ranah publik, dimana politik berkontestasi. Kecuali bagi beberapa

perempuan tertentu yang mungkin mendapat anugerah istimewa untuk menjadi para movement maker bagi kondisi yang

terjadi.

Bagi

kalian, para perempuan, yang membaca postingan ini (yang tinggal di perkotaan,

sedang atau sudah mengecap pendidikan tinggi, hidup dalam budaya yang

kontemporer dan lebih posmodern), mungkin berpikir masalah child marriage benar-benar jauh dari kehidupan kalian—sama seperti

saya juga, tadinya. Sampai saya sadar

bahwa di belahan dunia lain, bahkan di beberapa provinsi di Indonesia—wilayah-wilayah

developing countries—banyak anak

perempuan sudah, sedang, atau akan mengalami tragedi pernikahan anak ini. Apakah

kita tega untuk mendiamkannya saja? *

p.s. :

Lebih

banyak mengenai child marriage, kita

bisa mengakses data dari UNICEF, yang juga bisa didownload versi pdf. Selain

itu, dalam aksi browsing saya hari ini mengenai child marriage, saya juga menemukan website yang memperjuangkan

gerakan “Girls Are Not Brides”. Semoga mata dan hati kita semakin

terbuka untuk melihat betapa memprihatinkannya masalah child marriage ini. Salam sejahtera bagi semua (anak) perempuan di

seluruh dunia!

No comments: